ゲームの流れ

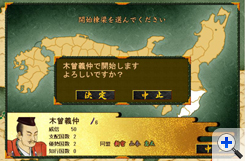

プレイ勢力の選択

プレイする勢力を決定します。最初は源頼朝と源義仲しか選択できませんが、クリア後は全国各地に存在する源氏の勢力を選択できるようになります。

シナリオが追加されている場合は、シナリオを選択します。なお追加シナリオは、ご登録ユーザーへのサービスとなります。

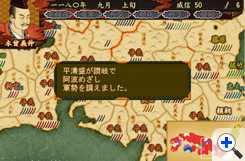

ターンの構成

1年は12ヶ月、1月は3ターンで構成されています。よって1ターンはおよそ10日に相当します。 この1ターンで1つのコマンドを消化できます。

行軍中の軍団が敵の軍と衝突すると合戦が発生します。

合戦は発生したターン内、複数回のインパルス制によって処理されます。

(合戦の流れはこちら)

ゲームの進め方

ゲームは大きく分けると、3つの流れがあります。以後、この3つの流れを各々、令旨の章、院宣の章、将軍の章と呼びます。ただし、明確にその章が存在する訳ではありません。

[令旨の章]

序盤、プレイヤーが勢力を拡大していく段階です。支持を集め、兵を集め、威信を高め、勢力を膨らませていく段階です。

[院宣の章]

支持を得たプレイヤー勢力が、上洛を果たすまでの段階です。平家打倒の主軸と認めてもらえるているかが鍵となります。

[将軍の章]

平家を打倒していく段階です。ここでは後白河法皇との駆け引きが発生します。後白河法皇から発せられる制約を受けます。その制約を受け入れつつ行動するか、好きに行動する為に大きなペナルティを受けるか。プレイヤーの決断力が必要とされます。

この様な流れでゲームは進み、源氏の棟梁として認められ、無事に平家を打倒し、新たな王朝国家を築けるかが、ゲームのポイントとなります。国取りの時代ではない、平安末期である源平争乱期の日本史シミュレーションをお楽しみ下さい。

基本システム

・武士団エンジン

全国各地に存在する武士団が、自らの意思でどの勢力を支持するかを判断するシステムにより、中世日本の武士団像を再現しています。大義がないと支持は得られず、支持を得ないと勢力は拡大できないシステムです。

■国衙(こくが)システム

各国には複数の武士団が存在し、この過半数の支持を得られると国衙を把握していると見なされます。国衙を把握すると、駆けつけてくれる兵数が増加します。戦国時代と違い、この頃は武士が勝手に国を取る事はできません。

■挙兵システム

各地の勢力は挙兵する事で、支持してもらえる武士団が駆けつけてくれます。支持が無いと駆けつけてもらえません。また、行軍を続けると士気が落ちていきます。これは長い行軍が難しくなる事を表現しています。

■合戦絵巻システム

戦闘=合戦が始まると、合戦絵巻画面へ移ります。ここでは、正面からのぶつかり合いだけでなく、迂回部隊での後方遮断や、先駆けなど、この時代の合戦の雰囲気を絵巻風に映し出しています。兵数よりも、士気が重要な要素となっています。

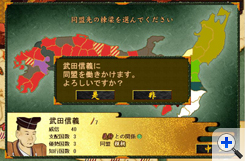

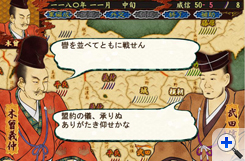

■外交システム

外交とは言っても、他勢力との交渉事のことです。他の勢力と盟約を結んだり、支配下に置いたりできます。支配下に入った勢力は、以後、プレイヤー勢力として一緒に転戦できるようになります。

■朝廷の機能

この頃(平安時代)の朝廷は、戦国時代の朝廷より権威も高く、実行力もありました。源平争乱では、序盤は朝廷のお墨付きをもらい朝廷の権威にあやかる事が多いのですが、ある程度の勢力になると朝廷との駆け引きが発生するようになります。

登場勢力

|

|

|

|

| 源義仲 | 武田信義 | 多田行綱 | 山本義経 |

|

|

|

|

| 新宮行家 | 志太義広 | 新田義重 | 源希義 |

|

|

|

|

| 源頼朝 | 佐竹隆義 | ? | ? |

年表システム

源平争乱では、ゲームをクリアすると年表が出力されます。

義経反乱イベント

勧進帳に代表される様に、奥州への逃亡劇と、その地での悲惨な結果が有名な義経(頼朝の弟の方)ですが、実際には兄・頼朝へ喧嘩を売ったものの、人が集まらず九州の緒方氏を頼ります。所がその九州へ向かう途中、舟が嵐に合い、義経郎党は離散し、ここから逃亡劇が始まるのです。

ゲームでは、計画同様に緒方氏を頼れる場合もあれば、そうでない場合もあります。史実同様、失敗する場合が多いのですが、もし反乱イベントの成功に出会った時は、その後どうなるのかお試し下さい。